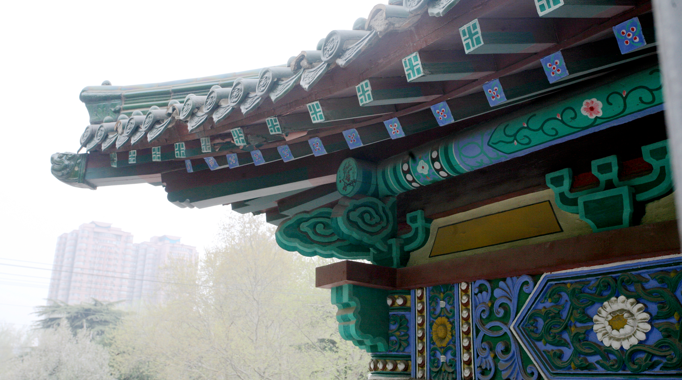

山东师范大学坐落在历史文化名城济南。建校75年来,学校植根齐鲁文化沃土,汲取泉城人文灵韵,秉承“尊贤尚功、奋发有为”的校园精神和“弘德明志、博学笃行”的校训,自觉传承创新齐鲁文化,努力彰显教师教育特色,目前已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。学校在山东省省属本科高校高质量发展绩效考核中连续四年位列第一。

学校历史

发展历史沿革

学校办学文脉可追溯到1902年山东大学堂内设师范馆。1950年10月,在原华东大学教育学院和山东省行政干校的基础上组建山东师范学院,系新中国成立后山东省成立最早的本科高校。1952年原齐鲁大学物理、化学、生物三系并入。1970年9月,学校机关及部分系部迁到聊城办学。1974年4月,迁回济南。1981年3月,学校被确定为省属重点高等学校;同年8月,更名为山东师范大学。2012年11月,学校被确定为山东省首批重点建设应用基础型人才培养特色名校。2014年3月,学校被批准为山东省人民政府和教育部共建高校。2017年11月,学校获评第一届全国文明校园。2018年,成为首个以第一单位获得国家自然科学奖的山东省省属高校。2019年入选全国重点马院建设高校。2020年,学校入选山东省高水平大学“冲一流”建设高校。2022年学校在全国第五轮学科评估中,率先实现了山东省属高校A类学科的突破。2023年,学校3个学科入选山东省一流学科建设“811”项目潜力学科建设名单。

教育教学

办学条件完备

学校有千佛山和长清湖两个校区,总占地面积近3850亩(约256万平方米),建筑面积约135万平方米。设有1个全国重点实验室、1个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心、1个教育部人文社科重点研究基地、1个省部共建协同创新中心、1个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心、1个国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)、10个山东省重点实验室、2个山东省研究中心、3个山东省工程研究中心、6个山东省工程技术研究中心、1个山东省工程实验室、4个山东省社科理论重点研究基地、1个山东省大数据实验室、1个山东省重点新型智库、7个山东省外事研究与发展智库、5个山东省高等学校协同创新中心(其中1个示范中心)、9个省级实验教学示范中心、1个省级虚拟仿真实验教学中心、1个山东省教师(教学)发展示范中心、2个山东省中华优秀传统文化传承基地、3个山东省高等学校服务黄河流域生态保护和高质量发展协同创新中心,4个山东省高校实验室、4个山东省高校特色实验室、7个山东省高等学校文科实验室、1个山东省文化和旅游重点实验室、1个商务大数据发展创新实验室、3个山东省数据开放创新应用实验室、1个山东省软科学研究基地、1个国家语言文字推广基地、1个山东省国际科技合作研究中心、1个山东省国际合作基地、2个山东省与特定国家或区域交流合作研究中心、1个山东省未来技术学院、3个山东省现代产业学院、3个山东省专业特色学院、2个山东省基础学科拔尖学生培养基地、1个山东省涉外法治人才协同培养创新基地、2个省级地方立法研究服务基地、1个山东省学校美育改革发展研究中心、1个山东省学生心理健康发展中心(山东省学生发展与心理健康研究院)、1个山东省教育评价协会等80余个国家级省部级研究培训机构。图书馆建筑面积6.44万平方米,是国家级全民阅读示范基地、全国古籍重点保护单位和高校国家知识产权信息服务中心,馆藏纸质书刊365.4万余册、电子图书185万余册,拥有数据库和学习科研平台107个。

学科门类齐全

现有22个学院(部),64个招生本科专业,13个博士后科研流动站,16个博士学位授权一级学科、4个博士专业学位授权点、31个硕士学位授权一级学科、24个硕士专业学位授权点,覆盖十大学科门类,学科、专业学位数量居省属高校前列。有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科。12个学科进入基本科学指标数据库(ESI)学科排名前1%;6个学科进入山东省高水平学科建设行列,其中2个学科入选“高峰学科”建设项目,另有1个学科入围山东省高水平学科培育学科建设行列。3个学科入选山东省一流学科建设“811”项目。在全国第五轮学科评估中实现A类学科突破。19个学科上榜2024软科中国最好学科排名,其中2个学科居省内第一,7个学科列省属高校第一。有9个国家级特色专业建设点、40个国家级一流本科专业建设点、11个山东省一流本科专业建设点,6个专业(群)获批山东省高水平应用型立项建设重点专业(群),2个专业(群)获批山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目,13个专业通过师范类专业二级认证、1个专业通过工程教育专业认证。

教学成果丰硕

承担教育部“质量工程”全部类别项目;获国家级教学成果奖19项;建成国家级教学团队2个、国家级专业综合改革试点项目1个;获评国家级精品课程4门、国家级精品资源共享课8门、国家级精品视频公开课2门,国家级双语教学示范课程1门、国家级一流本科课程23门、省级一流本科课程80门;全国思政名师工作室1个,山东省课程思政教学研究示范中心1个,省级课程思政示范课程36门;出版国家规划教材9部,入选山东省一流教材13部;有国家级人才培养模式创新试验区1个、山东省新旧动能转换公共实训基地2个、国家教育信息化教学应用实践共同体项目2项;获批教育部首批新工科研究与实践立项项目、教育部首批新文科研究与改革实践项目、国家级地方高校大学生校外实践教育项目各1项;国家级大学生创新创业训练计划项目立项1510项。获全国普通高等学校招生工作先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家级创新创业教育实践基地建设单位、全国卓越中学教师培养计划实施院校、山东省就业创业工作先进集体、山东省创新创业典型经验高校、山东省大学生创业孵化示范基地等称号。2007年,在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2017年,顺利通过教育部本科教学工作审核评估;2024年,顺利通过教育部本科教育教学审核评估。

育人质量过硬

学校现有本科生24021人(含2025级录取本科生6184人)、研究生10532人(含2025级录取研究生3621人)、国际学生250人(含2025级录取新生159人)、成人高等教育在籍生共28698人(其中本科24377人,专科4321人)。建校以来,培养近70万名合格人才,其中包括一大批爱岗敬业的优秀人民教师和教育管理者,以及许多严谨求实的科学家、德艺双馨的艺术家、远见卓识的政治家和搏击商海的企业家。多次荣获全国五一劳动奖章、全国大学生自强之星标兵、中国大学生年度人物、全国大学生“小平科技创新团队”、中国青少年科技创新奖、全国抗击新冠肺炎疫情青年志愿服务先进集体等。连续5届入围“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛发起高校并获得特等奖、一等奖多项。4次获得中国国际大学生创新大赛金奖,学校获先进集体奖。连续7次参加“五月的鲜花”全国大中学生文艺会演,连续五届获得残奥会冠军,连续7次参加中央广播电视总台春节联欢晚会,连续14次获中国大学生女子排球锦标赛和超级联赛等全国赛事冠军。2019—2023年全国师范类本科院校大学生竞赛榜中位列全国第6位。2023年第一届中华人民共和国学生(青年)运动会武术项目为山东代表团获得首枚金牌,获得中华人民共和国第十四届学生运动会2枚金牌,中国大学生武术套路锦标赛10枚金牌。

师资队伍

师资队伍精良

现有在职教职工2806人,其中专任教师2172人;具有正高级职称的391人,具有副高级职称的869人。2个教师团队获评“全国高校黄大年式教师团队”。有8名双聘院士,有49人次入选国家级人才项目,37人次入选全国“四个一批”等国家级人才工程;22人获全国模范教师、全国优秀教师等国家级荣誉称号,105人次享受国务院政府特殊津贴。7人7次当选全国党代会代表,5人12次当选全国人大代表,5人10次当选全国政协委员。青年教师获得全国高校教师教学创新大赛一等奖、全国高校青年教师教学比赛一等奖第一名等全国教学类比赛一等奖14项。学校主要领导连续五届当选山东省委委员。145人次入选省重点人才工程,27人次入选山东省杰青、齐鲁文化名家、齐鲁文化英才等人才项目,59人次获山东省有突出贡献的中青年专家、山东省社会科学突出贡献奖、山东省社会科学学科新秀奖等荣誉称号。30人获山东省教学名师,7人获山东省优秀教师、齐鲁最美教师、山东省教书育人楷模等荣誉称号。

学校辅导员获评全国高校辅导员年度人物提名奖、山东高校辅导员年度人物,入选山东省高校优秀辅导员,获第三届全国高校辅导员职业能力大赛一等奖、山东省辅导员素质能力大赛一等奖,山东省辅导员工作案例评选一等奖等荣誉。学校团组织4次获“全国五四红旗团委(团支部)”荣誉称号,28次荣获“全国大学生暑期社会实践活动优秀组织单位”称号,山东师范大学团委微信公众号入选全国首批高校思政类公众号重点建设名单。学校学生心理健康教育中心2次获评全国大学生心理健康教育先进集体,入选首批山东省高校心理健康教育示范中心,5个项目获批2022年教育部思政精品项目,1项活动入选2020年山东省学生心理健康节省级特色活动,1项案例入选2025年度高校学生心理健康教育指导典型案例,5名心理咨询师入选山东精准支持留英学子抗疫辅导计划抗疫辅导员,心理热线被中国心理学会临床注册系统纳入专业可靠的心理热线,成为山东省高校中第一条上榜热线。学校入选国防教育特色学校,获评全国无偿献血促进奖、全省无偿献血先进高校奖等奖项。入选教育部全国首批“三全育人”综合改革试点院(系)、教育部立德树人机制综合改革试点院(系);山东省高校德育研究中心(山东省高校网络思想政治工作中心)挂靠学校;学校获评山东党建工作示范高校、省级党的建设和思想政治工作先进高校、德育工作示范高校、新时代党的创新理论宣讲基地、基层党建工作示范点、高校党建研究基地、山东省干部教育培训基地、中华优秀传统文化传承示范校、“三全育人”暨全环境立德树人示范校立项建设单位、山东省党员教材开发基地等。入选全国党建工作标杆院系2个、全国党建工作样板支部6个、全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室2个、全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队3个、全国党刊基层党建创新案例1项、教育部省属高校精准扶贫典型项目1个、全国高校“两学一做”支部风采展示活动精品作品等7项,获批全省先进基层党组织5个、山东省党建工作标杆院系3个、山东省党建工作样板支部7个,山东省“双带头人”教师党支部书记工作室3个、山东省高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队1个、全省“干事创业好团队”2个、“高质量发展强担当”省级“发现榜样”等3个,获评全省优秀党务工作者、优秀共产党员、脱贫攻坚先进个人、乡村振兴突出贡献奖先进个人、“攻坚克难奖”先进个人、“担当作为好干部”等10余人次。

科学研究

科研实力雄厚

“十二五”以来,主持承担国家重点研发计划、科技创新2030—重大项目、国家自然科学基金等国家级项目904项。其中,国家杰出青年科学基金项目3项,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目3项,2012年,成为“973”项目首席科学家单位;获国家自然科学奖二等奖2项,国家科技进步二等奖3项、山东省自然科学最高奖。获批国家社会科学基金项目459项,其中,国家社科基金重大项目19项,教育部哲学社会科学重大项目6项;获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科类)29项(一等奖2项),全国教育科学优秀成果一等奖2项,鲁迅文学奖1项,山东省社会科学重大成果奖6项等。4部著作入选国家哲学社会科学成果文库。人文社科整体实力进入全国前50强,师范类高校前10强。1个团队入选科技部创新人才推进计划重点领域创新团队,1个团队入选教育部创新团队并获滚动支持,1个团队获批国家自然科学基金合作创新研究团队。

主办6种学术期刊,3种期刊入选CSSCI来源期(集)刊,1种期刊入选CSSCI来源期刊扩展版。学校获全国高校科研管理工作先进单位、山东省富民兴鲁劳动奖状、山东省产学研合作创新突出贡献奖等荣誉。

合作交流

交流合作广泛

学校坚持国际化发展战略,与38个国家(地区)的180余所高校建立校际友好关系,初步构建起全球合作网络。开展学生国际联合培养项目百余个,实现了从学分项目到学士、硕士、博士及博士后研究的全链条覆盖。举办中外合作办学本科项目2个、硕士项目1个,中外合作办学机构1个。获批首批“山东省海峡两岸交流示范点”,连年获批山东省优秀对台交流项目。成为山东省首批十家因公出国“一张表审批”试点单位、唯一具备“免核查邀请主体”资格的省属高校和省公务普通护照委托保管单位。连续两年获批山东省学科建设海外培训项目。实施优秀青年骨干教师国际合作培养计划,将人才“蓄水池”建到国外。年度聘请长期外籍专家80余人,引进外籍院士团队2个,5位专家荣获山东省“齐鲁友谊奖”和“山东省人民友好使者”称号。7个校级研究机构入选山东省外事研究与发展智库联盟,数量位居全省首位。国际化考核指标连续五年在省属A类高校高质量发展绩效考核中位居第一位。在海外建设8所孔子学院,数量居全国高校前列,曾获“孔子学院先进中方合作机构”“全球先进孔子学院”和“全球孔子学院先进个人”称号。学校是山东省教育国际交流协会法人、会长、秘书长单位,山东省教育国际交流工作先进单位。

学校面向国家和地方重大需求,深入开展与地方政府、科研院所、企业和社会团体的各类合作。近5年来,签署涉及各个领域的各类协议100余项,与省内外近30个地方政府、10多个省(市)直机关部门、20多个高校、科研院所及事业单位、40 多个企业开展校企合作;积极参与黄河流域高质量发展国家战略,与东营市政府、省黄三角农高区等签署战略合作协议;教育基金会积极发挥示范和表率作用,2021年9月获评5A级社会组织;建立地区、行业、海外、学院各类校友联络组织50余个。率先成立基础教育集团,目前已拥有100余所合作办学校(园)区,覆盖省内12地市,辐射省外至广东、云南、贵州、新疆、西藏、内蒙古、海南等地,惠及学生达16万人,获评山东省5A级社会组织、山东省服务高质量发展出彩社会组织。

教师教育特色鲜明

坚守教师教育特色,建立起基础教育、高等教育和继续教育等教育类型齐全的教育体系,形成从培养教育学学士、硕士、博士以及博士后研究一体化的教育理论人才培养体系,是全省同时拥有这2个培养体系的唯一高校。是全省最早承担“国培计划”的高校,入选全国第一批教师数字素养评价、发展与研究示范基地,牵头成立黄河流域“两省一区”高校教师教学发展研究院、山东省高等院校教师教育联盟。教育理论研究与应用方面成果显著,获奖总数居省属高校首位。体现教师教育特点和优势的教育学、心理学、课程与教学论、教育技术学等博士、硕士学位授权点,填补山东省空白。

学校积极构建大学、中学、小学一体化发展机制。附属中学、第二附属中学、附属小学是省级规范化学校、省级文明校园、省级文明单位,被授予中国百强中学、中国百强小学、全国体育传统项目学校、全国劳动技术教育先进单位、国际奥赛数学、生物金牌学校、全国青少年信息学奥林匹克联赛金牌学校、全国青少年校园足(篮)球特色学校、全国十佳科技教育创新学校、全国人工智能创新教育国际合作项目学校、全国心理健康教育特色学校、全国英才计划中学培养基地、全国国防教育示范学校、全国气象教育特色学校、全国国际象棋特色学校、全国围棋特色学校、团中央“小平科技创新实验室”建设学校、山东省首批特色高中等称号。附属中学英语学科入选首批山东省普通高中学科基地,历史学科入选山东省教研基地。

目前,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,大力弘扬教育家精神,深入贯彻学校第九次党员代表大会精神,紧紧围绕“一一五五”发展思路,开拓进取,埋头实干,加快推进内涵式高质量发展,为把学校建成国际知名的一流师范大学不懈奋斗。